Rilassamento, meditazione e yoga del suono

ŌĆ£Il suono ├© unŌĆÖonda portatrice di coscienzaŌĆØ - Steven Halpern

Il potere del suono e i suoi effetti sulle emozioni e sui piani mentali sono fenomeni conosciuti e praticati da tutte le antiche civilt├Ā. La cultura indiana ├© quella che ha conservato i tesori della scienza del suono. LŌĆÖimpianto teorico musicale, codificato da secoli, riguarda lŌĆÖuso di suoni, melodie, ritmi, collegati a stagioni, orari, stati fisici e psichici e a tutte le circostanze della vita dellŌĆÖuomo e della natura, dove la pratica musicale ├© saldamente fissata su questo sistema.

Nada yoga o yoga del suono

Tutto in natura vibra ad una precisa frequenza, anche il corpo fisico e pranico. Il nada yoga ├© la conoscenza e lŌĆÖutilizzo della vibrazione del suono. ŌĆ£NaŌĆØ pu├▓ essere tradotto come Prana (energia vitale), ŌĆ£DaŌĆØ si rif├Ā ad Agni (Dio vedico del fuoco) e pu├▓ essere inteso come il calore che sostiene la vita. Come sostiene Sri Vemu Mukunda, uno dei Maestri contemporanei di Nada Yoga:

Quando prana e calore si uniscono, si produce il suono. Infatti quando vogliamo tradurre un pensiero in parole, si alza leggermente la temperatura corporea

La musica in India ├© stata per lungo tempo usata per lo sviluppo della mente e del corpo. Nella visione yogica, gli effetti del suono, quando vengono percepiti e riconosciuti nella loro essenza profonda, producono mutamenti globali a livello fisico, psichico, emotivo, mentale e nella stessa coscienza, essi infatti influenzano e modificano lo stato del corpo pranico. La pratica di Nada yoga tende ad equilibrare iperattivit├Ā e ipoattivit├Ā di questo piano, ed, anche se in maniera meno diretta e percepibile, la condizione degli altri piani di coscienza (kosha). Attraverso la pratica di nada yoga ├© possibile avere esperienze degli influssi benefici su alcune parti del corpo, sullo stato emotivo, sulla qualit├Ā della mente e del pensiero.

Teoria del suono

Il suono ha sempre svolto il ruolo di mediatore tra gli esseri umani, tra lŌĆÖuomo e il divino, come avviene nella musica rituale di ogni tradizione. Nella cultura indiana questi legami sono particolarmente marcati, giustificati dalla particolare visione della realt├Ā nella filosofia indiana: dietro ogni manifestazione vi ├© uno stato causale, una continuit├Ā indivisa da cui si sviluppa lŌĆÖapparenza della realt├Ā. Tale stato causale contiene il suono nel suo potenziale, sotto forma di vibrazione. Questa vibrazione, non percettibile (an─ühata) dai sensi fisici, ├© considerata il principio di ogni manifestazione, la base di ogni sostanza. Secondo la tradizione indiana, evocare il suono, non dipende dallŌĆÖazione materiale di una vibrazione fisica, ma dalla realt├Ā di connessioni sottili tra i differenti ordini di vibrazione che compongono la natura delle cose. Di conseguenza, anche il percorso musicale, nei suoi strati pi├╣ profondi, ├© un percorso spirituale che si integra con i percorsi dello yoga. LŌĆÖunit├Ā tra suono e significato, costituisce il punto di contatto che permette il passaggio da una realt├Ā allŌĆÖaltra o, almeno, evoca la realt├Ā sottostante a quella manifestata.

Raga e musica indiana

Raga, dal termine sanscrito "ranjŌĆØ, significa "colorare" o "deliziareŌĆØ. ├ł definito, nelle parole di Joep Bor, come "una struttura tonale per la composizione e l'improvvisazione nella musica classica indianaŌĆØ, o, in versione pi├╣ poetica, da Matanga come ŌĆ£Una sorta di composizione sonora adornata di note musicali in alcuni valori, stazionari, ascendenti, o mobili, che hanno lŌĆÖeffetto di colorare il cuore degli uominiŌĆØ. Oltre a specifiche qualit├Ā tonali e musicali, i raga sono stati a lungo associati anche a caratteristiche come il tempo, la stagione, gli attributi estetici e altri contesti. I trattati musicali affermano che l'atmosfera, o rasa, del raga dipende dalla nota dominante del raga. Narada, scrive che "Chi canta conoscendo il momento giusto rimane feliceŌĆØ. ŌĆ£BhavaŌĆØ ├© lŌĆÖemozione trasmessa ed ├© considerata lŌĆÖessenza della musica, che infonde vita alla scala su cui ├© praticata.

Programma

Ci introdurremo a questa pratica attraverso una preparazione iniziale (yoga nidra, rilassamento, pranayama ed altre pratiche yogiche), seguita da pratiche legate allo yoga del suono-nada yoga:

- meditazione e rilassamento con il nada yoga

- ascolto della musica del sitar, dal vivo

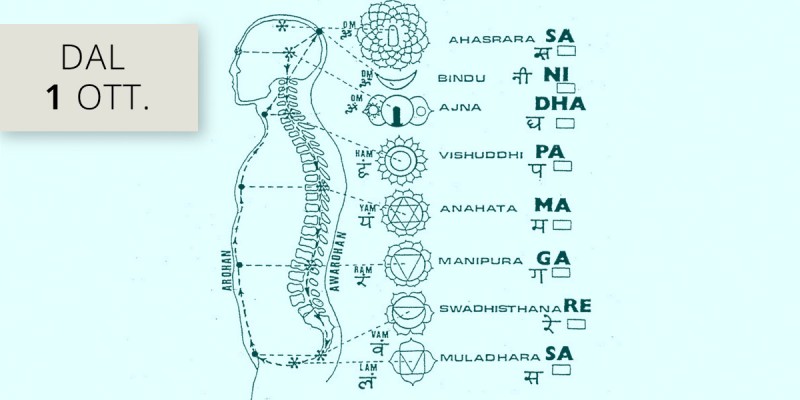

- suono, chakra e visualizzazioni

- brahmari pranayama

- ─ühata (suono percosso) e an─ühata (non percosso)

Le condizioni predisposte per lŌĆÖascolto dei suoni esistenti mirano ad ampliare la coscienza del paesaggio sonoro, sia interno sia esterno. Durante il percorso emerge naturalmente una forma di musica. La sua bellezza non risiede nellŌĆÖintento, ma nella sua essenza: lŌĆÖefficacia terapeutica che essa possiede. Questo potere ├© percepito dal gruppo, la musica entra in relazione con chi lŌĆÖha prodotta attraverso la partecipazione e la condivisione, creando una relazione reciproca in cui il gesto sonoro diventa uno spazio di ascolto, cura e appartenenza.

Orario del corso

Ogni mercoledì, ore 20.00 - 21.00

A cura di Claudia Stefenelli e Giulia Coschiera

Vai agli orari settimanali

Programma avanzato: voce e suono

LŌĆÖutilizzo della voce - anche attraverso la ripetizione di note, scale o intervalli musicali - e la ripetizione vocale o mentale di semplici mantra, ├© una pratica unica in cui concentrazione, meditazione e respirazione avvengono inconsciamente e simultaneamente. Quando un suono viene ripetuto mentalmente con consapevolezza, il pensiero assume la forma di quel suono, e lŌĆÖenergia attivata da esso diviene manifesta nella mente. LŌĆÖuso del suono ├© anche un utile promemoria per ricordare e riattivare ŌĆ£conoscenze sopiteŌĆØ, ogni passo in questa direzione aumenta la capacit├Ā di concentrazione e di comprensione interiore. Oltre ad indurre una profonda quiete mentale, i benefici possibili, sono quelli di acquisire un migliore rapporto con la propria voce, parte sottovalutata, ma fondamentale della nostra essenza, cos├¼ come il poter comunicare maggiormente ci├▓ che siamo veramente.

- Scale musicali, vocalizzi e mantra

- Armonici e ascolto

- Voce e suono: ripetizione e ascolto di suoni, note, scale e intervalli musicali

- Uso consapevole della voce e risonanza vibratoria (vedi le moderne ricerche del sistema del dott. Tomatis)

Ogni incontro tende a:

- generare effettivamente suoni

- immaginare attivamente suoni

- ascoltare i suoni presenti intorno a noi

- richiamare alla memoria dei suoni

Lo yoga del suono

A cura di Giulia Coschiera

La conoscenza del suono pu├▓ donare a una persona uno strumento musicale magico per mezzo del quale dirigere e intonare e controllare a fin di bene e aiutare la vita di unŌĆÖaltra persona. I cantanti dellŌĆÖantichit├Ā notavano gli effetti delle loro pratiche spirituali prima di tutto su s├® stessi. Intonavano una nota per mezzŌĆÖora circa, e studiavano lŌĆÖeffetto di quellŌĆÖunica nota sui diversi centri allŌĆÖinterno del corpo: quale corrente vitale produceva, se apriva determinate facolt├Ā uditive, se creava entusiasmo, se aggiungeva energia, se aveva un potere consolante o curativo. Per quei cantanti non si trattava di teoria, era unŌĆÖesperienza.

Hazrat Inayat Khan, Il misticismo del suono

La teoria del suono

Il suono ha sempre svolto il ruolo di mediatore tra gli esseri umani, tra lŌĆÖuomo e il divino, come avviene nella musica rituale di ogni tradizione; in India, i legami tra lŌĆÖindividuo, il suono e lŌĆÖAssoluto sono particolarmente marcati, giustificati dalla particolare visione della realt├Ā nella filosofia indiana: dietro ogni realt├Ā manifestata esiste uno stato causale, una continuit├Ā indivisa da cui si sviluppa lŌĆÖapparenza della realt├Ā. Tale stato causale contiene il suono nel suo potenziale, sotto forma di vibrazione dellŌĆÖetere. Questa vibrazione, non percettibile (an─ühata) dai sensi fisici, ├© considerata il principio di ogni manifestazione, la base di ogni sostanza. Il suono, concepito come stato vibratorio, funge da impulso originario della realizzazione dellŌĆÖAssoluto.1

Per mezzo dellŌĆÖomologia tra microcosmo e macrocosmo, stabilita dalla filosofia indiana, i due livelli duplici - Assoluto e uomo; cielo e terra - si equivalgono, e ogni azione su un piano ha una corrispondenza sul piano affine. La differenza consiste solo nel grado: lŌĆÖuomo, con suoni e parole, pu├▓ evocare entit├Ā o cose; lŌĆÖAssoluto, con il proprio linguaggio, pu├▓ rendere concreto lŌĆÖuniverso. Tuttavia, il processo di manifestazione, indipendentemente dal livello, ├© fondato sul suono; si realizza tramite il Suono, il Verbo, la Parola. Considerando i duplici piani: Assoluto-uomo e macrocosmo-microcosmo, si identificano i due generi di suono: la vibrazione dellŌĆÖetere e quella dellŌĆÖaria. La percussione dellŌĆÖetere non ├© dovuta a nessuna percussione fisica ed ├© perci├▓ chiamata an─ühata (non percossa). LŌĆÖaltro tipo di suono ├© costituito da una vibrazione temporanea dellŌĆÖaria; ├© percepibile dai sensi fisici ed ├© prodotto da percussione, ─ühata (suono percosso).2

Secondo la tradizione indiana, evocare il suono non dipende dallŌĆÖazione materiale di una vibrazione fisica, ma dalla realt├Ā di connessioni sottili tra i differenti ordini di vibrazione che compongono la natura delle cose. Di conseguenza, anche il percorso musicale, ai suoi strati pi├╣ profondi, ├© un percorso spirituale che si integra con i percorsi dello yoga. Da qui il termine vimukti per la musica in India, intesa come liberazione.

Ogni suono veicola un contenuto psicologico intrinseco; ogni intervallo musicale esprime un significato inscindibile da esso. Per questo le formule esoteriche e le formule cantate (mantra) sono considerate la chiave dei riti religiosi di ogni tradizione e vengono impiegate in tutte le pratiche magiche. Per garantire lŌĆÖefficacia dei mantra ├© necessario seguire regole precise riguardo alla pronuncia, allŌĆÖemissione, al respiro e alla scelta dei momenti e degli orari nel corso della giornata. Queste modalit├Ā sono state tramandate e influenzano anche lŌĆÖesecuzione attuale dei r─üga nella musica classica. LŌĆÖunit├Ā tra suono e significato costituisce il punto di contatto tra i due livelli della clessidra; permette il passaggio da una realt├Ā allŌĆÖaltra o, almeno, evoca la realt├Ā sottostante a quella manifestata.

I th─üß╣Łh, i r─üga e i rasa

La serie di note che compone un r─üga determina la sua collocazione in un particolare th─üß╣Łh, in numero di dieci sono stati schematizzati dal musicologo Pandit Bhatkhande (1860-1936) e considerati come ŌĆ£modi-baseŌĆØ da cui si ricavano la maggior parte dei r─üga della musica hindustana. Da un th─üß╣Łh derivano quindi molteplici r─üga; la loro differenziazione risiede negli elementi che li compongono, quali lŌĆÖaccentuazione di alcune note, lŌĆÖuso differenziato di certi glissandi e la ripetizione di determinati schemi musicali. LŌĆÖidentit├Ā di un r─üga non si basa solo sulle note scale, ma sulla giusta proporzione tra tutte queste componenti. Gli esperti tentarono di dare alcune definizioni al r─üga, fra le pi├╣ pregnanti troviamo quella di Matanga nel suo Bß╣øhadde┼ø─½:

Un r─üga ├© quel tipo di composizione sonora che ├© ornata con note musicali delle quali alcune ferme, altre ascendenti, altre discendenti, di vari valori, che ha lŌĆÖeffetto di colorire il cuore degli uomini.

In questa definizione, e in quelle che seguiranno, il termine r─üga indica sempre lŌĆÖatto di colorare, dipingere o tingere, richiamando la radice sanscrita ra├▒j da cui deriva. Il colore, correlato alla percezione visiva, ├© lŌĆÖemblema dellŌĆÖestetica e della bellezza. La bellezza e la vitalit├Ā di ogni melodia r─üga si esprimono come un effetto cumulativo di stati dŌĆÖanimo (bhava) e contenuti psicologici (rasa) inerenti, conferendo ai r─üga una natura femminile o maschile, passiva o attiva, solare o lunare. Inoltre, il r─üga ├© stato definito come ci├▓ che offre piacere, sottolineando cos├¼ che la sorgente del sentimento estetico (rasa) ├© anche la sorgente della gioia offerta dal r─üga: fu cos├¼ stabilito e sperimentato il connubio tra r─üga e rasa.

Poich├® gli stati dŌĆÖanimo legati al ciclo della vita coincidono con il ritmo del giorno e della notte, con il ciclo delle stagioni e con i fenomeni cosmici, anche i r─üga creati per evocare tali stati sono associati ai vari momenti della giornata o al ritmo alternante delle stagioni. Cos├¼ esistono r─üga dellŌĆÖalba, del tramonto, della mezzanotte, oppure r─üga della primavera, dellŌĆÖautunno, della stagione delle piogge, ecc. 3

Il principio che regola la fisiologia umana e lŌĆÖandamento degli umori e della sfera psichica dellŌĆÖuomo ├© analogo a quello che governa lŌĆÖalternarsi dei fenomeni naturali. Il r─üga, tramite il suo contenuto semantico (rasa), richiama queste corrisponze sottili tra lŌĆÖuomo e lŌĆÖambiente circostante.

La teoria estetica del rasa crea unŌĆÖunit├Ā di fondo che sostiene tutte le arti dellŌĆÖIndia; i suoi principi si rendono evidenti nelle norme di proporzione dellŌĆÖarchitettura, nella definizione precisa del t─üla (misura) e bhaß╣ģga (posizione scenica nelle sculture indiane), nonch├® nellŌĆÖorganizzazione del colore e della prospettiva nella pittura; nella combinazione dei movimenti della danza; e nellŌĆÖuso delle ┼øruti (intervalli microtonali) e degli svara (note) in certe combinazioni per creare un particolare stato dŌĆÖanimo, nella musica indiana. Lo svara ├© suono pi├╣ rasa, il rasa ├© lŌĆÖelemento che conferisce al suono il suo potere evocativo.3

1 Annysha Sacchini, Il sitar e la musica indiana, Sugarco Edizioni, Milano 1987, p.33.

2 Ibid, p.34.

3 Ibid. pp. 46-51.